В мире существует множество живых языков, около 6000. Есть также языки, созданные человеком, например, эсперанто, малоизвестный язык токипона и другие. Языки программирования тоже созданы людьми. Но главное отличие языков живых, естественных заключается в их гибкости, изменчивости, вариативности. То, что прежде было понятно всем, сейчас может быть известно лишь специалистам, историкам языка. Ведь язык постоянно эволюционирует…

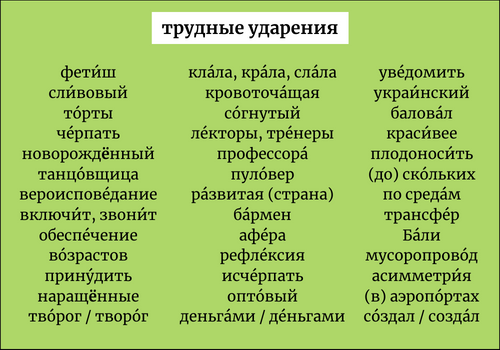

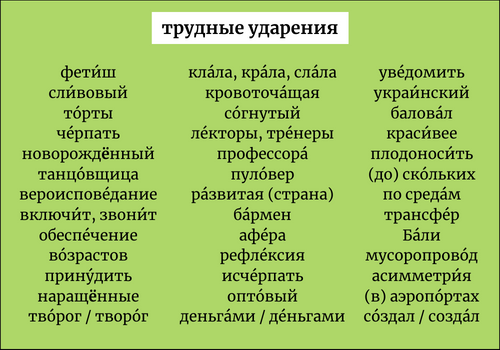

В этой статье мы расскажем о развитии и трудностях ударения в русском языке, а также приведём множество примеров ударений, в которых часто ошибаются. (Чтобы быстро найти интересующее ударение, можно просто воспользоваться поиском по тексту или Ctrl+F.)

Характеристики ударения в русском языке

Прежде всего нужно знать, что ударение в русском языке:

- разноместное — может стоять на любом слоге и в любой части слова;

- подвижное — в разных грамматических формах переходит с одного слога на другой;

- влияющее на смысл.

Наш родной русский язык, конечно, «великий, могучий, правдивый и свободный», но его разноместное ударение — это проблема не только для иностранцев, но и для коренных русских. Вот, например, слова зо́лото — боло́то — долото́, три похожих слова, но три разных ударения. Почему? А так исторически сложилось. Даже в родственных словах ударение может падать на разные слоги и различать слова по значению: заброни́ровать — забронирова́ть, приво́д — при́вод, мокро́та — мокрота́, языково́й — языко́вый, эле́ктрик — электри́к (цвет) и другие.

Или возьмём, скажем, ударение у глаголов. Вас удивит, но прежде все русские говорили вари́т, клеи́т, грузи́т. Потом стал развиваться процесс тяготения ударения ближе к началу слова. Это явление описано академиком А. А. Зализняком в его работах по русской акцентологии. И по мнению Зализняка, в будущем все станут говорить зво́нит. Тенденция, однако! А в наши дни ударение в этом слове отличает грамотных, строгих людей от малограмотных, стихийных. (Потом тоже будет отличать, но с точностью до наоборот.)

Какие же процессы и закономерности в области ударения есть у слов разных частей речи и у иноязычных слов?

Ударение в глаголах

По типу ударения глаголы делятся на несколько групп.

- Ударение на конце слова: бодри́ть, бодри́ться, подбодри́ть, долби́ть, продолби́ть (но: вы́долбить), искри́ть, кисли́ть, облегчи́ть, перши́ть, пороши́ть, запороши́ть, припороши́ть, убыстри́ть, убыстри́ться, углуби́ть, углуби́ться, упрости́ть, упрости́ться, багрове́ть, заня́ть, нача́ть, поня́ть, приня́ть, озорнича́ть, балова́ть, избалова́ть, балова́ться, бомбордирова́ть, костюмирова́ть, пломбирова́ть, запломбирова́ть, премирова́ть, экипирова́ть и др.

- Ударение в начале и в середине слова: вто́рить, заи́лить, заку́порить, заку́пориться, отку́порить, отку́пориться, заса́хариться, опо́шлить, пону́дить, прину́дить, осве́домиться, упро́чить, пле́сневеть, запле́сневеть, че́рпать, исче́рпать (!), исче́рпаться, асфальти́ровать, заасфальти́ровать, блоки́ровать, заблоки́ровать, компости́ровать, копи́ровать, транспорти́ровать.

- Равноправные варианты: вихри́ться – ви́хриться, искри́ться – и́скриться, окисли́ть – оки́слить, окисли́ться – оки́слиться, ржа́веть – ржаве́ть, заржа́веть – заржаве́ть, проржа́веть – проржаве́ть, гофрирова́ть – гофри́ровать.

- Основной вариант и допустимый вариант: пе́рчить – перчи́ть, попе́рчить – поперчи́ть, и́ндеветь – индеве́ть.

То есть мы видим, что у многих слов норма ещё не устоялась, идут многочисленные процессы по смене ударения (и не только ударения).

Творцом любого естественного языка является народ во всей его массе (бывает, многомиллионной). А дело лингвистов — описывать язык в словарях, грамматиках и справочниках, но никак не указывать. В то же время грамотность часто выступает заложницей шаблонов — диктор телевидения или лектор говорят так, как предписано словарями, но аудитория воспринимает их произношение как очень странное, непривычное. Было бы хорошо найти компромиссное решение, например, в орфоэпических словарях указывать, с одной стороны, слова с устоявшимся произношением, а с другой стороны, слова, находящиеся в процессе, указывать как слова с вариативностью. И вот эти-то вторые не включать в тестовые задания типа ОГЭ и ЕГЭ, не путать детей, не снижать им оценки понапрасну.

На что ещё нужно обратить внимание?

Есть глагол балова́ть. Во всех формах этого глагола ударение никогда не падает на корень: бало́ванный, балу́ю, балу́ясь, избало́ванный, набалова́ть. (То есть всё как у глагола целовать.) И только у однокоренного существительного ударение на корне — ба́ловень.

Глаголы прошедшего времени изменяются по родам. Но есть тонкости в постановке ударения в форме женского рода.

Обычно в глаголах прошедшего времени ударение падает на тот же слог, что и в инфинитиве: гуля́ть — гуля́л, гуля́ла; пря́тать — пря́тал, пря́тала и т. д. Но есть небольшая группа глаголов, в которых люди ошибаются именно в форме женского рода (и кстати, это любимый вопрос на ЕГЭ — детей ловят, а они ловятся). Вот эти коварные глаголы: класть, красть, красться и слать (со всеми приставками). Видим, что не так много, их нетрудно выучить. В прошедшем времени в женском роде ударение должно падать на основу: кла́ла, кра́ла, кра́лась, сла́ла, посла́ла, отосла́ла.

Но есть группа глаголов, у которых ударение во всех формах прошедшего времени падает на основу, однако в женском роде отчего-то на окончание. Перечислим некоторые формы (а за формами мужского и среднего рода понаблюдайте сами): брала́, взяла́, взяла́сь, влила́сь, ворвала́сь, восприняла́, воссоздала́, гнала́, гнала́сь, добрала́, добрала́сь, ждала́, дождала́сь, заняла́, заперла́, заперла́сь, звала́, звала́сь, лгала́, лила́, лила́сь, наврала́, надорвала́сь, назвала́сь, налила́, нарвала́, начала́, облила́, облила́сь, обняла́, обняла́сь, обогнала́, ободрала́, отбыла́, отдала́, отозвала́, отозвала́сь, перелила́, позвала́, полила́, поняла́, прибыла́, рвала́, сняла́, создала́, сорвала́, убрала́ и др.

Зато если в слове (глагол ли это, существительное, прилагательное, что угодно) есть приставка ВЫ-, то ударение почти всегда будет падать на приставку, в том числе и у капризных форм женского рода: вы́гнала, вы́лила, вы́звала и др.

В глаголах, образованных от имён прилагательных, ударение чаще всего падает на -ИТЬ: быстрый — убыстри́ть, острый — обостри́ть, лёгкий — облегчи́ть, бодрый — ободри́ть, глубокий — углуби́ть (а не как Горбачёв говорил), сугубый — усугуби́ть… Но глаголы озло́бить, озло́биться происходят не от злой, а от злоба, злобный, а у этих слов ударение как раз на О.

Интересно ведут себя возвратные глаголы, у некоторых из них в прошедшем времени ударение не такое, как у однокоренных невозвратных. Сравните: на́чал — начался́, на́чало — начало́сь, на́чали — начали́сь, при́нял — принялся́, при́няло — приняло́сь, при́няли — приняли́сь. Только у форм женского рода ударение падает на окончание — и у невозвратных, и у возратных.

Ударение в существительных

Есть слова про́вод, электропро́вод, токопро́вод, имеющие значение «металлический шнур для передачи электрического тока». Но есть множество составных слов, с корнем -прово́д, который означает приспособление для транспортировки чего-либо: водопрово́д, мусоропрово́д, бензопрово́д, светопрово́д. В этих составных словах говорящие часто неверно ставят ударение, это и понятно: слова длинные. Но ничего не поделаешь, ударение всё равно нужно ставить на самый последний слог.

В отглагольных существительных сохраняется то же место ударения, что и в глаголе, от которого они образованы: испове́дать (веру) — вероиспове́дание, обеспе́чить — обеспе́чение.

В некоторых существительных ударение является неподвижным и падает на корень во всех падежах: аэропо́рт — аэропо́рты, ба́нт — ба́нты — с ба́нтами, и́кс — с и́ксом — и́ксы — и́ксов, кра́н — кра́ны, то́рт — то́рты — то́ртами, ша́рф — ша́рфа — ша́рфов, бухга́лтер — бухга́лтеры, ле́ктор — ле́кторы, ре́ктор — ре́кторы, тре́нер — тре́неры.

Но это не везде так: дире́ктор — директора́ — директоро́в, профе́ссор — профессора́ — профессоро́в, до́ктор — доктора́ — докторо́в.

У слова танцовщица ударение статичное, во всех формах падает на О — танцо́вщица.

Также статичным является ударение у слова во́зраст, значит, следует говорить во́зрасты, во́зрастов и так далее.

Слово Украина до ХХ в. произносилось иначе — Украйна, то есть в слове было И краткое (Й), а это согласный звук. После произносительная норма сменилась, появился гласный И, на который перешло ударение — Украи́на. Теперь во всех словах, образованных от этого слова ударение тоже падает на И: украи́нец, украи́нка, украи́нский, по-украи́нски. Только так и никак иначе!

А вот пример демократичного решения проблемы: словари рекомендуют говорить по среда́м, но также допускается иное ударение — по сре́дам. Но это касается только дня недели. Если же речь идёт об окружении, о среде существования, то тут без вариантов, говорить нужно по сре́дам.

Ударение в прилагательных

У некоторых прилагательных ударение такое же, как и у существительных, от которых они образованы: сли́ва — сли́вовый, гру́ша — гру́шевый, ку́хня — ку́хонный, щаве́ль — щаве́левый.

У прилагательного красивый ударный слог остаётся ударным и в формах сравнительной и превосходной степени: краси́вый — краси́вее — краси́вейший.

Опто́вый. В этом слове большинство словарей предписывает ставить ударение на второй слог, но люди так часто переносят ударение в самое начало слова, что Большой толковый словарь сдался: мол, бог с вами, так тоже можно. И то сказать, слова с корнем ОПТ — яркий пример подвижного ударения в прихотливом русском языке: о́птом — ударный первый слог, опто́вый — второй, оптови́к — третий. Но всё же лучше говорить опто́вый, как велят все прочие словари.

Ударение в причастиях

У страдательных причастий прошедшего времени от глагола гнуть, если есть приставка, то, будьте уверены, ударение падёт на неё — со́гнутый, изо́гнутый, за́гнутый, не говоря уже о вы́гнутый (приставка ВЫ- обожает, чтобы её усилили, ударили по ней).

У действительных причастий настоящего времени на -ЩИЙ есть слова с ударением на гласный перед суффиксом: ходя́щий, держа́щий и многие другие. Есть с ударением в начале слова: е́дущий, ма́шущий, че́ртящий и др. Но самыми интересными представляются равноправные варианты, и мы можем наблюдать, какие глаголы находятся в процессе сдвига ударения к началу: бе́лящий и беля́щий, ва́рящий и варя́щий, га́сящий и гася́щий, го́нящий и гоня́щий, да́вящий и давя́щий, де́лящий и деля́щий, дру́жащий и дружа́щий, су́дящий и судя́щий, то́пящий и топя́щий, у́чащий и уча́щий, хва́лящий и хваля́щий, шу́тящий и шутя́щий.

У страдательных причастий прошедшего времени с суффиксом -ЕН/-ЕНН ударение подчиняется несложному правилу: оно определяется по форме глагола настоящего времени. Если у глагола ударение падает на окончание, то у причастия суффикс будет ударным: заключи́т — заключённый, внесёт — внесённый. Но если ударение падает на основу, то -ЕНН будет безударным: зале́чит — зале́ченный.

Если при образовании причастия перед согласным основы появляется Ж, то суффикс всегда будет ударным: осудить — осуждённый, присудить — присуждённый, принудить — непринуждённый, родить — рождённый, новорождённый. Новоро́жденный — грубая ошибка. В речи работников юстиции можно услышать возбу́жденное дело, осу́жденный, исправлять их бесполезно (да и чревато), поэтому будем считать такое произношение профессиональным, ведь говорят же моряки компа́с и шторма́.

В деле смещения ударения ближе к началу слова причастие, бывает, опережает исходный глагол. У страдательных причастий прошедшего времени с суффиксом -Т- ударение смещается к началу: вогну́ть – во́гнутый, воткну́ть – во́ткнутый, допи́ть – до́питый, заня́ть – за́нятый, коло́ть – ко́лотый, обману́ть – обма́нутый, подня́ть – по́днятый, поло́ть – по́лотый. Правда, словари отмечают как допустимые варианты добы́тый, нали́тый, поли́тый, прожи́тый, но всё же лучше так не говорить. Интересно ставится ударение у глагола развить: если речь идёт о верёвке, то она разви́тая, но если речь идёт о стране, речи, торговле, теории, то говорят ра́звитая. У кратких страдательных причастий прошедшего времени форма женского рода предпочитает быть ударной: взята́, начата́, принята́, снята́, создана́, заселена́. У других форм ударение остаётся на основе. Но есть и исключения смя́та, помя́та и другие.

Ударение в местоимениях

Вообще-то у местоимений проблем с ударением немного, можно сказать, мало, даже можно сказать, всего одна.

Местоимение, отвечающее за количество, а именно местоимение ско́лько изменяется по падежам, и во всех падежах ударение падает на гласный основы: ско́лько — ско́льких — ско́льким — ско́лькими. Поэтому следует говорить До ско́льких работает магазин? До ско́льких этот мальчик умеет считать? Так предписывают словари, так велит говорить Грамота.ру. Но ежедневно мы слышим совсем другое произношение, неверное, но столь любимое народом. Процесс, однако!

Слова иноязычного происхождения

В заимствованных словах, как правило, сохраняется то ударение, которое принято в языке-источнике. Хотя бывает по-разному.

Французский. Язык с очень понятным ударением, оно всегда падает на последний слог: слышите ударный слог, значит, сразу начнётся следующее слово фразы. Поэтому говорим жалюзи́. Афе́ра тоже французское слово и восходит к глаголу affaire (произносится афе́р), и получается, что в нём ударение как во французском слове, а окончание -А наше, доморощенное. Вот ещё французские слова, где часты ошибки: фети́ш, каучу́к, диспансе́р, парте́р, шасси́.

Английский. У большинства слов ударный слог — первый, поэтому, если не знаете, где ставить ударение, ставьте на первый слог и, скорее всего, не ошибётесь. Таково слово ба́рмен. Слово пуло́вер тоже английское, но это слово образовалось из pull (тащить, тянуть) + over (наверх), и поэтому ударение здесь от второго слова, то есть на О. На первый слог ударение падает в словах ге́незис, ма́ркетинг, ме́неджмент, по́ртер.

Латинский. Многие латинские слова в русском варианте имеют концовку -ИЯ, но ударение может падать на неё, а может и не падать. Например, симметри́я и асимметри́я: видим, что ударение на И. Здесь нам в помощь однокоренные прилагательные симметри́чный и асимметри́чный. Запоминайте! Зато у слова рефле́ксия ударение на Е, как у слова рефле́кс. Или слово трансфе́р. Вообще-то в латинских словах ударение на последний слог не падает, но это существительное восходит к глаголу transfere (переносить, перевозить), и ударение получилось на тот же слог, что и у глагола. В русском языке, изменяясь по падежам, трансфе́р сохраняет ударение. Так что с латынью не всё так просто. В латинском правила постановки ударения довольно замысловаты сами по себе, и к тому же в русский латинские слова попадали разными путями, через другие европейские языки. Так что сомнения разрешаем с помощью словаря!

Индонезийский. Название чудесного острова Бали словари предписывают произносить с ударением на первый слог — Ба́ли. Но в индонезийском языке силового ударения нет, все слоги произносятся одинаково, к тому же многие русские называют этот остров не так, как велит словарь, поэтому, возможно, норма сменится, а пока говорим Ба́ли.

Проверка ударений

Итак, мы рассмотрели основные случаи, в которых говорящие (и сдающие выпускной экзамен, помним о них) могут допустить ошибку. Словарь иногда строг, иногда не очень. Но если у вас есть сомнения, если вы хотите говорить грамотно и ставить ударение правильно, обращайтесь к Орфограммке. Программа проверяет не только орфографию, грамматику и пунктуацию, но ещё и многие ошибки в ударениях.

редакция Орфограммки