Забавно!

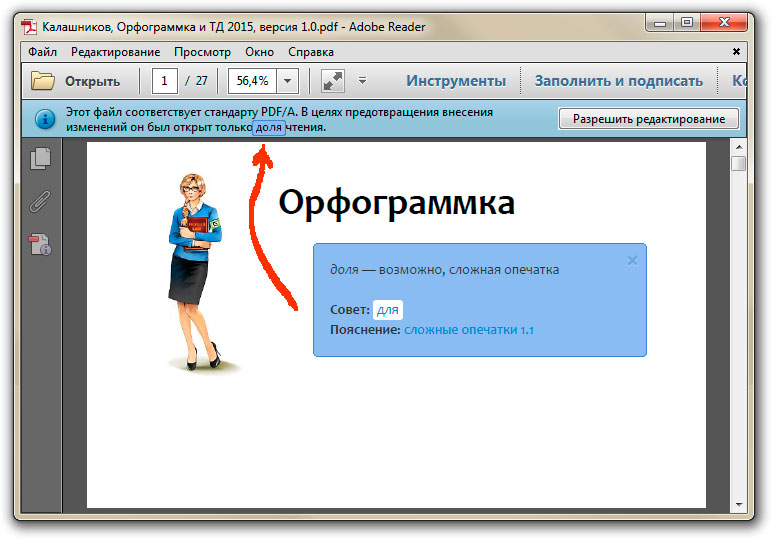

Даже такие корпорации-монстры, как Adobe Systems, допускают нелепые ошибки в русском языке.

Ну как тут не вспомнить знаменитое: Errare humanum est?

А вот умненькая Орфограммка такие ошибки замечает!

Забавно!

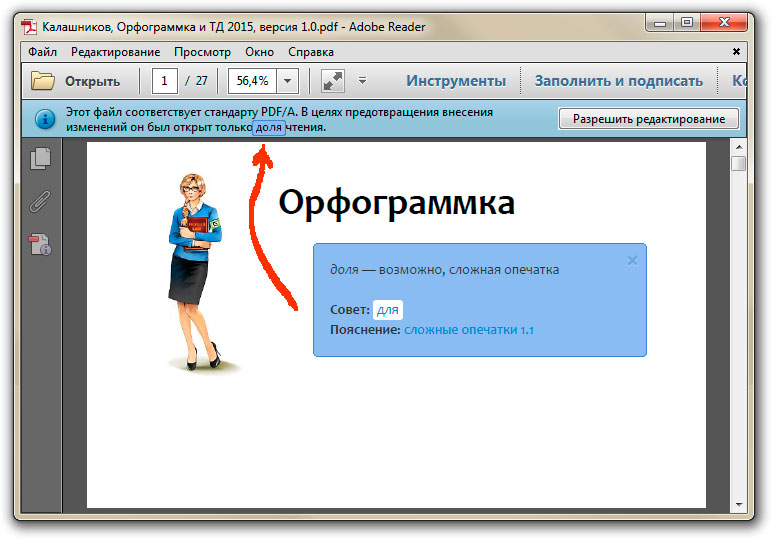

Даже такие корпорации-монстры, как Adobe Systems, допускают нелепые ошибки в русском языке.

Ну как тут не вспомнить знаменитое: Errare humanum est?

А вот умненькая Орфограммка такие ошибки замечает!

Друзья!

Завтра, 12 апреля состоится Тотальный диктант — 2014!

По всей Солнечной системе, миллионы разумных особей проверят свои знания по русскому языку, приняв участие в этой бесплатной акции. Традиционно Тотальный диктант будет проводиться:

В этом году проверку Тотального диктанта онлайн в Солнечной системе обеспечивает Тотальная Орфограммка.

Не упустите свой шанс!

Да пребудет с Вами сила Русский язык вовеки!

Некоторые цитаты с форумов, на которых общаются рекрутеры:

«Знаю работодателя, который не берет на работу даже грузчика, если в резюме или в анкете сделана хоть одна грамматическая ошибка».

«Жутко раздражают письма, в которых неправильно пишут «так же» и «также»».

«Есть такие, которые желают быть инжИнерами. Так и хочется сказать: «Такой должности, на которую вы претендуете, вообще не существует»».

По данным рекрутингового портала Superjob.ru, 23% компаний считают грамматические и пунктуационные ошибки в резюме однозначной причиной для отказа. Причем независимо от должности, на которую вы претендуете — коммерческий директор, программист, бухгалтер или дворник.

Еще 45% опрошенных считают, что ошибки в резюме — повод отказать кандидатам лишь на некоторые позиции. Например, редактора, менеджера, юрисконсульта или секретаря. Водителю общую неграмотность, скорее всего, снисходительно простят.

Только четверть работодателей готовы дать «двоечникам» второй шанс и пригласить их на собеседование. Однако даже они отмечают, что ошибки в резюме в разы уменьшают шансы кандидата получить работу.

Источник: https://www.facebook.com/capablepeople

Учительница русского языка проверяла сочинение и увидела ошибку в словосочетании: «Опыт в жизни приходит с гадами», но потом подумала и решила не исправлять.

Но Орфограммка такую ошибку всё же находит!

В давние времена, когда на Руси буквы уже были, а точек-запятых ещё не было, любой письменный текст был подобен непролазной чаще. Не было даже пробелов между словами. Да и то сказать, много ли напишешь на бересте или пергаменте, который к тому же ещё и дорог?

Сначала появились знаки, разделяющие предложения — пробел, а в нём крест, вертикальная волнистая черта или точка. Позже появились пробелы между словами. Тексты просветлели — в непроходимом лесу появились тропы и просеки. Читателю стало проще добираться до цели — точного и ясного понимания.

Пунктуация – это совокупность знаков препинания и система выработанных и закрепившихся правил их употребления. Точка по латыни `punctum`, и это первый и главный знак, точка отделяет одно предложение от другого. Ей помогают вопросительный и восклицательный знаки, а также многоточие — только они могут заключать фразу. Внутри предложения другие знаки: запятая, точка с запятой, тире, двоеточие, скобки, кавычки.

Знаки структурируют текст — делят его на смысловые и логические отрезки, отвечают за интонационный рисунок текста.

Орфография — дисциплина очень строгая, за редчайшим исключением слово имеет одно и только одно написание, всё остальное — ошибки.

Пунктуация же гибка и подвижна. Автор письменного текста волен построить предложение исходя из его смысла, акцентируя внимание на тех или иных его элементах. Правила пунктуации сложны и разнообразны, но меняя по своему усмотрению структуру предложения, даже школьник может легко избежать «узких» мест. Не стоит писать длинными, на полстраницы предложениями, как Лев Толстой (ему можно, он — гений), иначе увязнешь в запятых, тире и прочих знаках.

Правила пунктуации описаны в справочниках и пособиях. Некоторые правила очень чёткие — знаки при обращении, причастных и деепричастных оборотах, однородных членах и так далее. Но в живом языке постоянно идут различные процессы. Например, нужно ли выделять запятыми поистине или во всяком случае? Тут только добрая воля автора, он ставит запятые в зависимости от пауз, логического ударения. В русском языке есть много вводных слов, но есть и такие слова, которые только движутся в эту сторону, и правила пунктуации здесь не очень строгие. А есть ещё авторские знаки…

Если мы затрудняемся в написании слова, мы всегда можем посмотреть в специальный словарь. А правила пунктуации можно сравнить с правилами дорожного движения — есть типичные случаи, а есть единичные, очень конкретные, и только автор может предложить нам единственно возможное очень красивое решение. Знаки препинания могут сделать письменный текст очень выразительным, они могут, пусть и отчасти, заменить интонацию, мимику и жесты, присущие устной речи.

Автор: Ирина Андреева, филолог

После китайского и английского русский язык занимает в мире третье место по числу говорящих на нём — около полумиллиарда человек владеют русским более или менее свободно. Жители Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья используют русский в качестве первого или второго языка в повседневном общении.

Но не только поэтому наш язык занимает особое положение среди славянских языков. К этому нужно ещё добавить и долгую многотрудную историю России, и её огромную территорию, и богатую литературу, написанную на русском языке. В современной международной жизни наш язык — один из шести официальных языков ООН.

Какие черты составляют особенность и вместе с тем сложность русского (и других славянских) языков:

Поистине наш язык «великий и могучий»!

В последнее время часто можно услышать, что язык наш засорён, размыт, что его надо срочно спасать. На самом деле, любой язык — это самонастраивающаяся сложная система, постоянно меняющаяся. В языке всё время идут разнообразные процессы — что-то отмирает, что-то меняется, что-то возникает новое. Модное слово или выражение появляется, а после либо исчезает (прошла мода на него), либо становится полноправным элементом языка. Сейчас уже мало кто знает, что слово промышленность придумал Карамзин, а слово интеллигенция — забытый ныне писатель Боборыкин.

Проблема не в языке, а в нас самих, пишущих и говорящих. Как шила нельзя утаить в мешке, так и наша речь, письменная и устная, легко выдаст нас с головой. Кто я? Житель города или деревни? Северянин или южанин? Каков мой уровень образования? Читаю хорошие книги, плохие или вовсе в руки книг не беру?

А у языка есть три рубежа обороны.

Первый — великая русская литература, от первых письменных памятников до наших современников.

Второй — учёные-языковеды, составители грамматик, словарей, справочников. Это их усилиями создаётся описание языка, его систем и элементов, процессов, происходящих в нём.

Третий — школьные учителя русского языка и литературы, скромные труженики мела и доски.

Тот хорошо владеет русским языком, кто много читает, кому повезло в школе с учителем, для кого словари и справочники (бумажные и электронные)— друзья и наставники, кто стремится и говорить правильно.

Автор: Ирина Андреева, филолог